当设计软件的门槛逐渐降低,人人都能自称"设计师"的时代,一张权威的资格证成为区分专业与业余的关键刻度。考证不是终点,而是梳理知识体系、建立行业对话语言的必经之路。

一、认证体系的三重价值坐标系

在讨论具体考试方法前,需要理解设计认证存在的深层逻辑。当代设计行业正在经历从工具操作向系统思维的转型,证书的本质是验证三种能力:技术实现的精确度、审美判断的成熟度,以及商业需求的转化能力。Adobe国际认证等国际通行的考评体系,正是基于这种多维能力评估而建立。

二、备考路径的弹性规划

不同于应试教育的标准化路径,设计类资格认证更适合"项目制学习法"。建议分三个阶段推进:

基础能力锚定通过系统学习设计原理与软件操作,建立稳定的输出能力。重点掌握色彩构成、版式逻辑等底层规律,而非单纯记忆工具功能。

作品集思维构建将每个练习作品视为解决实际问题的案例,注重创作过程的文档化记录。优秀的作品集应该展现思维演进轨迹,这比证书本身更能证明实力。

考试策略优化研究目标认证的评分维度,例如某些国际认证更看重工作流程的规范性。模拟真实创作场景的时间压力训练尤为关键。

三、职业发展的认证杠杆

考取证书后的三个月是价值转化黄金期,建议:

将认证内容转化为可量化的服务清单

参与行业社群的知识共享

建立持续进修的学习日历

值得注意的是,证书只是职业对话的入场券。设计行业的终极认证永远来自市场反馈,保持对新工具、新审美的敏感度,才是持续发展的核心。

四、超越证书的长期主义

当AI绘图工具日益普及,设计师更需要强化证书无法衡量的能力:需求洞察的人文视角、创意落地的执行韧性,以及跨领域协作的沟通智慧。这些隐性技能与显性认证的结合,才能构筑真正的职业护城河。

回到最初的问题:如何考取平面设计师资格证?答案不在考场,而在每日的设计实践中——把每个项目都当作认证考试,让成长自然发生。

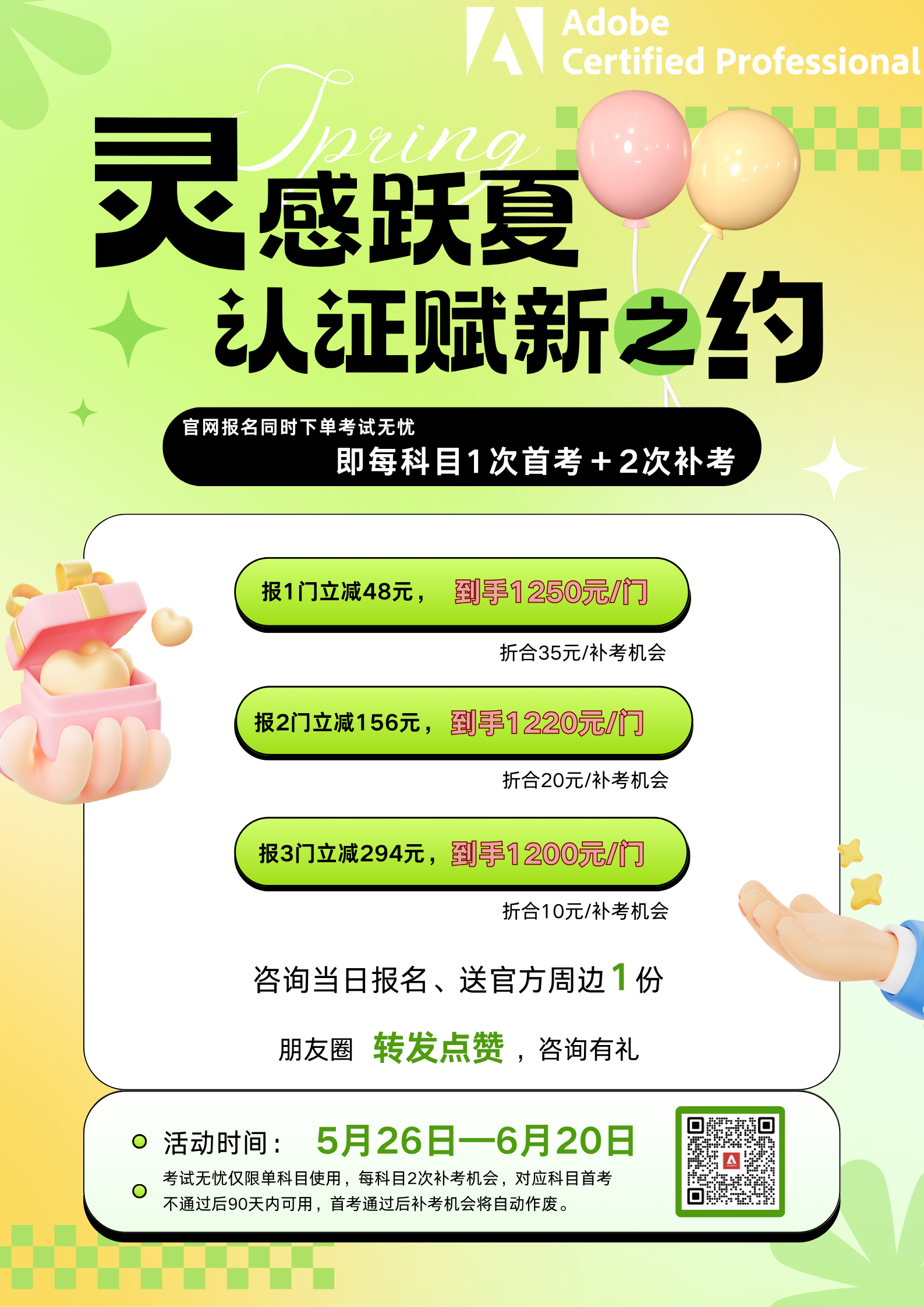

活动推荐↓